広がりつつある指定価格制度 ~独禁法に違反しない安売り対策

社会常識としての独占禁止法72

このコラムでは、企業が守るべきビジネスルールとしての重要性を増している独占禁止法について、お話ししています。

今回は、令和5年10月1日から始まったインボイス制度で独禁法(優越的地位の濫用)に違反しないための方策についてお話しします。

1 日立製作所が指定価格制度を導入した

令和5年9月26日、日立製作所が家電の販売価格を指定する「指定価格制度」を国内市場向けに始めると発表しました。

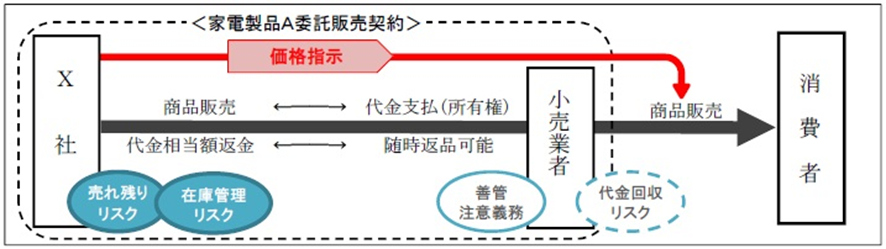

「指定価格制度」とは、メーカーが、在庫リスクを負うことを条件として、自社製品の販売価格を指定する制度のことを言います。

独禁法に違反しない安売り対策として、家電業界を中心に、広まりつつあります。

最初に導入したのはパナソニックです。

同社は、家電量販店に対し、一部の家電の販売価格を指定し、守らせています。

家電量販店は、その商品を値引きできないので、消費者がいくら交渉しても、値引きしてもらえません。

同社は「指定価格制度」の対象商品を次第に拡大しており、現在(2022年)では国内白物家電の約3割が対象になっています。2024年度には5割まで引き上げる計画です。

今回の日立は、導入2社目であり、白物家電全製品の約1割を「指定価格制度」の対象にすると報道されています。

2 再販売価格に関する独禁法上の規制

独占禁止法には、「再販売価格の拘束の禁止」というルールがあります。

簡単に言うと、

「メーカーは、自社の商品を小売業者等が販売する場合の小売価格等を決定し、小売業者等にその価格を守らせるような行為をしてはならない。」

というルールです(正確な条文は、独禁法2条9項4号をご覧ください。」)

人気商品やブランド品のメーカーが、安売りによる値崩れを恐れ、小売業者の販売価格を指定(拘束)しようとすることがしばしばあります。

このような行為が価格競争を阻害することは明白なので、独禁法で禁止されているわけです。

3 指定価格制度は独禁法に違反しない

「指定価格制度」は、この再販売価格に関する独禁法上の規制に違反しないように工夫された制度です。

指定価格制度では、「メーカーが在庫リスクを負うこと」が前提となっています。

もし商品が売れ残った場合、小売店はメーカーに対し引き取り(返品)を求めることができます。

商品の滅失・毀損といった在庫管理のリスクも、小売業者ではなくメーカーが負います。

これは、実質的にはメーカーが消費者に直接販売している(小売店はそれを取り次いでいる)のに近い、と評価できます。

なので、独禁法の禁止行為「再販売価格の拘束」に当たらないとされています。

参考:公正取引委員会HPの相談事例集 平成29年公表1「メーカーによる小売業者への販売価格の指示」

4 指定価格制度の長所・短所

指定価格制度のメリットは、人気商品やブランド商品の値崩れを防止できる点です。

安売り対策として、一定の効果が期待できます。

ただし、指定価格制度は、万能の安売り対策ではありません。

在庫リスクは小売店ではなくメーカーが負っています。

指定価格が高すぎて売れ残り・返品が多数発生した場合、メーカーが損を被ります。

なので、市場を無視した高値を維持することはできません。

例えば商品入れ替え期には、型落ち商品が売れ残らないように、メーカー自らが値下げを行わなければなりません。

指定価格制度には、価格優先で商品を選ぶ消費者が他社製品に流れ、市場シェアが下がるというリスクもあります。

実際、パナソニックでは、調理家電などの一部製品ではより安い他社製品に消費者が流れ、市場シェアが下がったと報じられています。

それでも、たとえば高級ブランド品などでは、返品リスクを覚悟してでも高値を維持し、ブランド価値を守りたいこともあるでしょう。

指定価格制度は、そのような場面で効果を発揮すると思われます。

5 家電以外の商品に指定価格制度が広がる可能性がある

指定価格制度は、「メーカー⇒小売店⇒消費者」という販路構造をもつ商品のすべてについて、原理的には導入可能と思われます。

当面は家電業界での導入が続くでしょうが、将来的には、家電以外の商品にも広がっていく可能性があります。

ただし、事実上、直販に近い形態となるので、小売店からは歓迎されない可能性があります。小売店にメリットのある新たなビジネスモデルの確立が必要となるでしょう。

以上