公取委はどのような調査を行うか~立入検査

社会常識としての独占禁止法㊶

執筆:弁護士 多田 幸生

今回は、独禁法違反事件について公正取引委員会が行う調査の内容ついてお話しします。

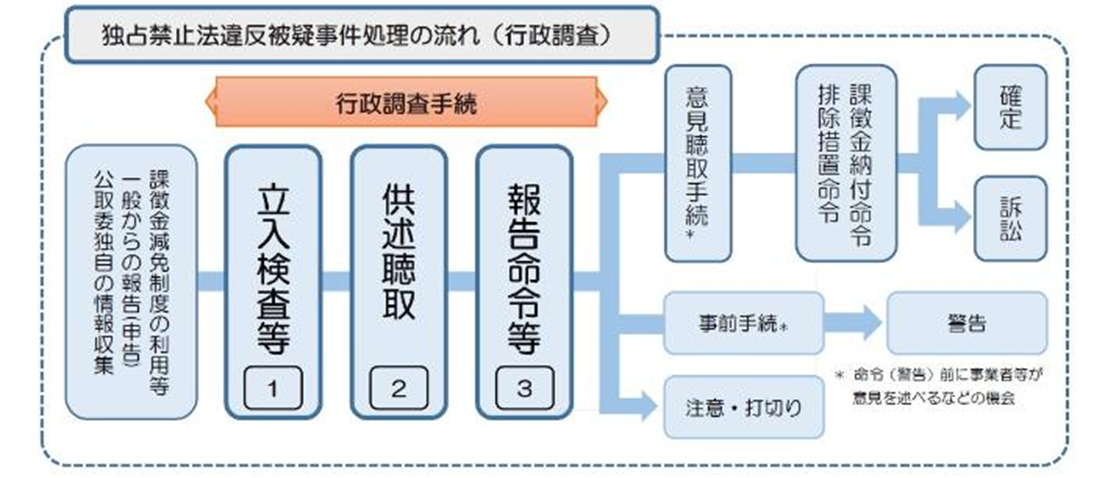

1 行政調査手続

公正取引委員会は、調査の端緒(独占禁止法に違反する行為が行われている疑い)を掴むと、違反業者に排除措置命令や課徴金納付命令を下すために、行政調査を開始します。

具体的には、公正取引委員会はどのような調査を行うのでしょうか?

<公正取引委員会が行う調査の流れ>

画像出典:公正取引委員会「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について(事業者等向け説明資料)」

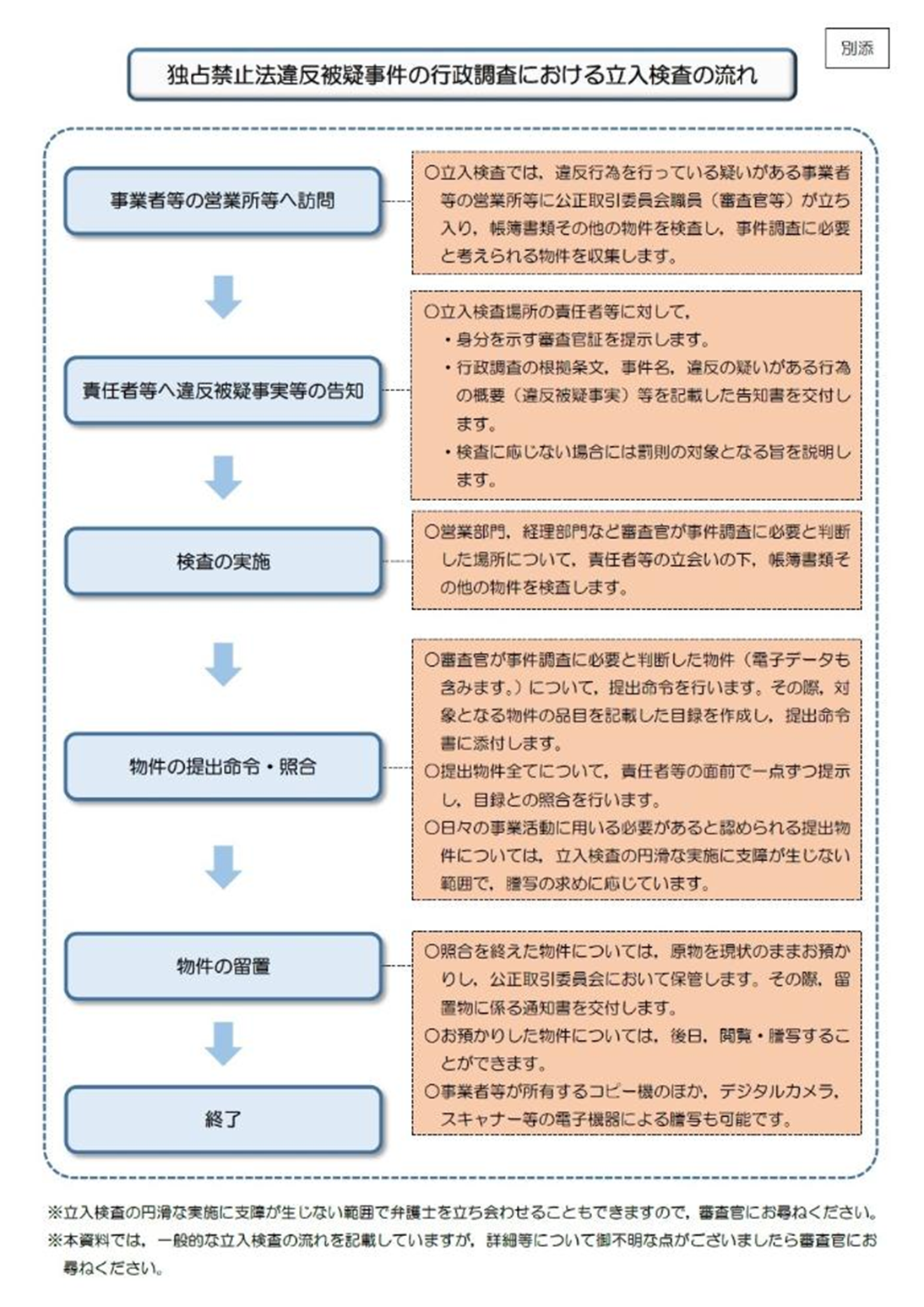

2 立入検査等

(1)立入検査とは

公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査することができます。

これを「立入検査」と言います(独禁法47条1項4号)。

正当な理由なく立入検査を拒否等した者は、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(独禁法94条)。

(2)立入検査の開始

公正取引委員会は、調査を開始すると、「審査官」を指定します。この審査官が立入検査を行います。

審査官は,現場(立入検査場所。被疑会社の営業所など。)に赴き、責任者に対し身分証(審査官証)を提示し、「告知書」を交付します。

告知書には、行政調査の根拠条文(独占禁止法第47条),事件名,違反被疑事実の要旨,関係法条等が記載されています。

審査官は、責任者に告知書を一読させたあと、検査の円滑な実施に協力を求めるとともに,検査に応じない場合には罰則が適用されることがある旨を述べます。

(1)で述べたように、立入検査を拒否すると刑罰に処されますので、事実上、拒否できません(間接強制力)。

(3)提出命令と留置

立入検査を開始した審査官は、被疑事実に関する資料等を探します。

対象となる場所は、「審査官が事件調査に必要であると合理的に判断した」場所です。会社に限らず、個人宅が立入検査の対象となることもあります。

資料等が見つかると、審査官は、「提出命令」を行い、当該物件を「留置」します(独禁法47条1項3号)。

個人の所有物(たとえば手帳や携帯電話)であっても、事件調査の必要性が認められる場合には、提出命令を受けます。

サーバ,クライアントPC等に保存された電子データ(電子メール等のデータを含む。)については、それらのデータを複製・保存した記録媒体(必要に応じてクライアントPC等の本体)を提出することが求められます。

「留置」とは「留め置く」という意味であり、公取委のHPでは「お預かり」という言葉が使われています。

しかし、ひとたび留置された物件は、事件調査の必要性がなくなるまで返却(還付)されないことに、注意が必要です。

(4)提出命令書等の交付と照合

審査官は、検査場所の責任者に対し、「提出命令書」と「留置物に係る通知書」を交付します。

この書面には対象物件目録が添付されます。

審査官は、検査場所の責任者の面前で、留置する物件を目録で照合した上で、留置物件を持ち帰ります。

3 立入検査後の行政調査の流れ

立入検査と並行して、関係者からの供述聴取が行われます。関係者に対し、事件調査に必要な情報についての報告命令が下されることもあります。

これらについて、次のコラムでご説明します。

画像出典:公正取引委員会「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について(事業者等向け説明資料)」

以上