史上最高額の課徴金 ~電力カルテル事件~

社会常識としての独占禁止法52

執筆:弁護士 多田 幸生

このコラムでは、かつてはマイナーな法律だった独占禁止法が、企業が守るべきビジネスルールとしての重要性を増している状況について、お話ししています。

今回は、史上最高額の課徴金を課される見込みとなった「電力カルテル事件」を題材に、電力各社のコンプライアンス意識の差について、お話します。

1 電力カルテル事件

令和4年の後半期は、大きな独禁法違反事件の報道が相次いています。

12月1日、企業向け電力供給を巡るカルテル事件について、中国電力、九州電力、中部電力の3社に対し、史上最高額となる約1000億円の課徴金が課される見込みになった、との報道がありました。

これまでの最高額は398億円(2019年。道路舗装材カルテル事件。8社合計)でした。その2倍以上の巨額の課徴金です。

2 カルテルとは

「カルテル」とは、同一産業の企業同士が、互いの利益のため、販売価格、営業エリア、生産制限などを示し合わせ、協定を結んで、競争を阻害することをいいます。

今回の電力カルテル事件では、電力各社が営業エリア(販売先)を定め、他社の営業エリアでの営業を行わないよう協定を結んでいたと報じされています。

このような行為は、企業による不当な市場支配につながり、消費者の利益を損ない、ひいては経済の健全な発展を阻害します。そこで、独占禁止法はカルテル行為を原則として禁止しています。

刑事上は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に処されます(独禁法89条)。れっきとした犯罪です。

3 各社の課徴金額 ~明暗を分けたリニエンシー対応~

<電力各社の課徴金の内訳>

| 中国電力 | 約707億円 |

| 中部電力(子会社分含む) | 約275億円 |

| 九州電力 | 約27億円 |

| 関西電力 | 0円 (リニエンシーにより課徴金免除) |

今回の電力カルテル事件では、独禁法に対する各社のコンプライアンス意識の差がわかりやすくはっきりとあらわれていましたので、ご紹介します。

まず、関西電力です。

関西電力は、本件のカルテルを主導したと言われています。

にもかかわらず、上記のとおり課徴金を免除されています。

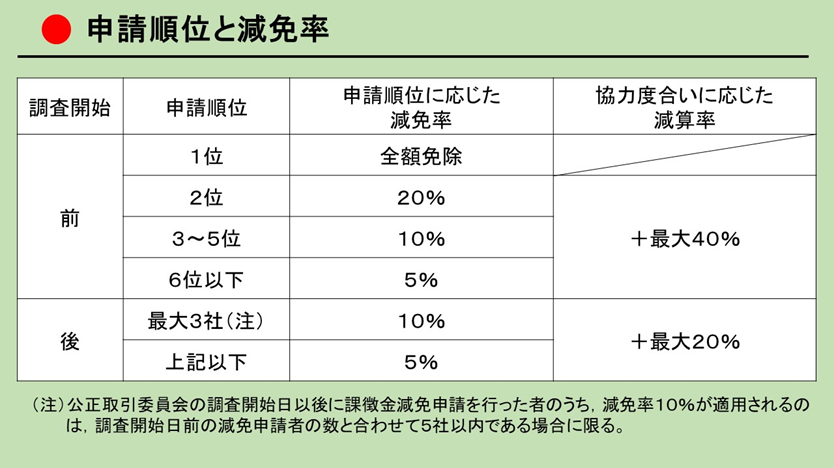

公取委が調査を開始する前に、最初に、違反行為を自主申告(リニエンシー)したからであると報じられています。

自主申告の経緯は分かりませんが、もし、同社の内部監査部門の監査によりカルテルを発見し、公取委がまだ気づいていなかったにもかかわらず、経営陣が自主申告を決断したのだとすれば、素晴らしい対応だったと思います。

次に、それ以外の3社です。

報道によれば、3社の社内には、関西電力が課徴金を脱がれたことに対し、不公平感があるようです。以下、報道の引用です。

「 中国電の関係者は「関電主導なのに、課徴金がないのは納得ができない」と話し、九電の関係者も「うちは関電から持ちかけられ、カルテルに応じた。関電がおとがめなしなのはおかしい」と怒りをあらわにした。」

「 カルテル疑惑に中国電力社内では、「利用者からの信頼を失いかねない」と危機感がただよう。一方で、「関電から働きかけたのに、課徴金を逃れられるというならとんでもない話だ。全く迷惑千万だ」と社員の一人は憤る。」「多くの同僚たちも関電への怒りを隠しきれずにいるという。」

「 中部電の社内でも不満が渦巻く。関係者の一人は「関電がやったことに巻きこまれたように見える」とこぼす。」

いかがでしょうか。

会社が犯罪(カルテルは犯罪です。)を犯したにもかかわらず、社内の従業員にこのような雰囲気があるのだとすれば、従業員に対するコンプライアンス教育に問題があります。

今回の課徴金は総額1000億円という巨額にわたります。

今後、3社は損害賠償請求(株主代表訴訟)などの法的リスクと向き合っていくこととなります。

住友電気工業事件を例に取るまでもなく、代表取締役など役員個人に対する損害賠償請求が認められる可能性もあります。

至急、独禁法についてのコンプライアンス体制を見直し、再整備するべきではないでしょうか。

<参考:課徴金減免制度>

以上